Wie gute Bakterien die Bösen in Schach halten

Oder: Warum Gesundheit im Darm beginnt – und was wir dafür tun können

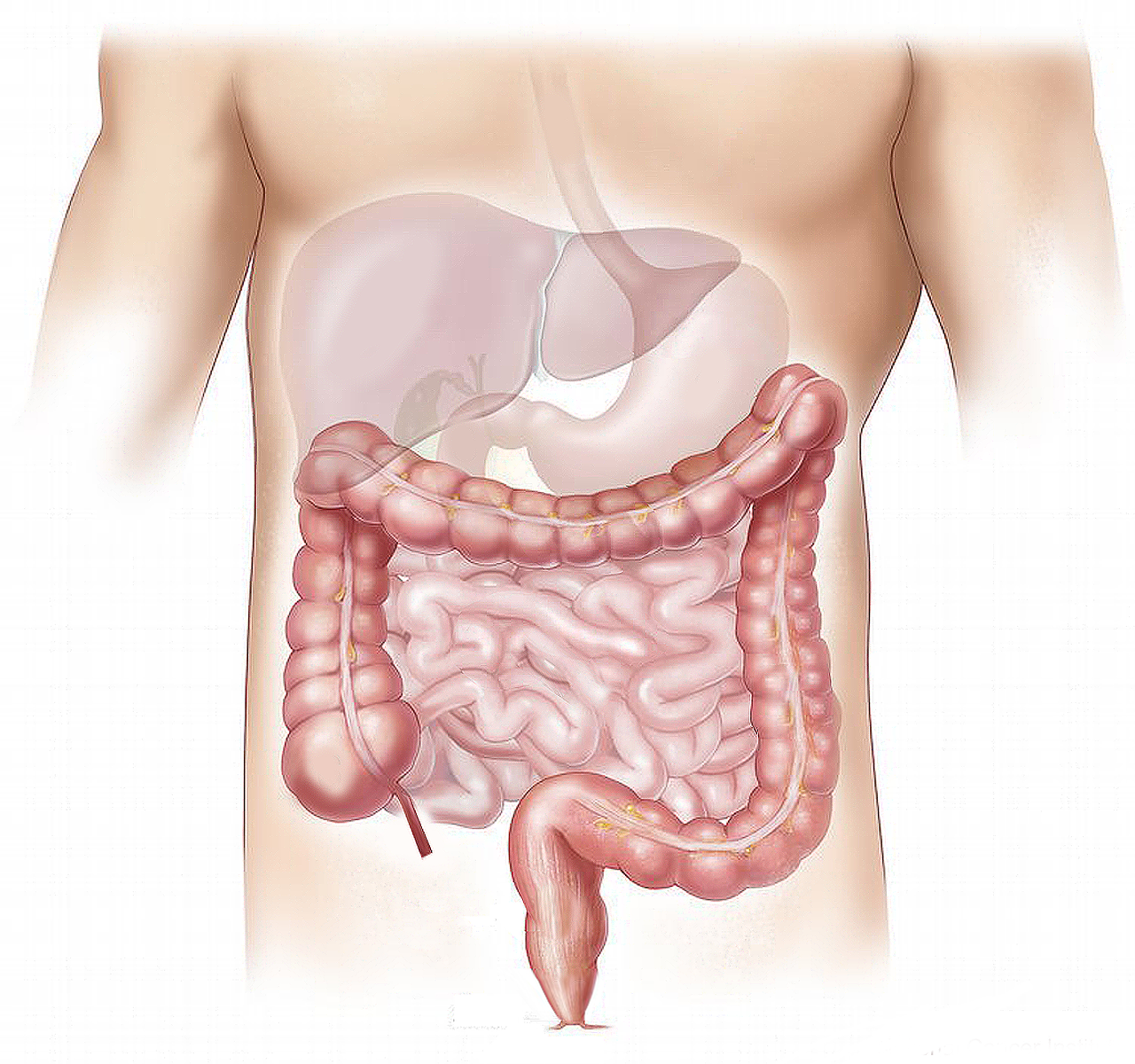

Unser Körper ist kein in sich geschlossenes System – er ist ein Ökosystem. Billionen Mikroorganismen leben auf und in uns: Bakterien, Pilze, Viren. Sie besiedeln Haut, Schleimhäute, Atemwege – und vor allem den Darm. Dieses „Mikrobiom“ ist weit mehr als nur Verdauungshilfe. Es ist ein fein abgestimmtes Netzwerk, das unser Immunsystem trainiert, Hormone beeinflusst und sogar unsere Stimmung mitreguliert.

Wenn dieses System im Gleichgewicht ist, fühlen wir uns stabil, geerdet, lebendig. Doch sobald die Balance kippt, gerät der Mensch in Unordnung – körperlich wie seelisch.

Eiegntlich alles bekannt… Aber es wird kaum danach gehandelt.

Zeit für einen genaueren Blick:

Der Darm – ein Spiegel innerer Ordnung

Lange galt der Darm als bloßer Verdauungskanal. Heute wissen wir: Er ist ein hochkomplexes Regulationsorgan – dicht vernetzt mit Nerven, Hormonen und Immunzellen. Rund 70 % aller Immunzellen sitzen hier.

Diese Immunzellen leben in ständiger Kommunikation mit den Bakterien der Darmwand.

Man könnte sagen: Das Mikrobiom ist der Lehrmeister des Immunsystems.

Schon im Säuglingsalter prägen bestimmte Darmkeime, welche Immunreaktionen später stattfinden dürfen – und welche gedämpft werden. Kommt es hier zu Fehlprägungen (z. B. durch Kaiserschnitt, Antibiotika, sterile Umgebung), neigt das Immunsystem im späteren Leben eher zu Fehlsteuerungen: Allergien, Autoimmunreaktionen, chronischen Entzündungen.

Wenn das Milieu kippt: Dysbiose

Im gesunden Darm besteht ein dynamisches Gleichgewicht: „gute“ und „potenziell problematische“ Mikroben halten sich gegenseitig in Schach.

Verändert sich das Milieu – durch Fehlernährung, Medikamente, Stress oder Umweltgifte – verschiebt sich das Verhältnis. Es entsteht eine Dysbiose: nützliche Keime werden verdrängt, pathobionte Arten wie Clostridien, Klebsiellen oder Candida-Pilze gewinnen die Oberhand.

Diese Keime produzieren Toxine, reizen die Schleimhaut, öffnen die Darmbarriere („Leaky Gut“) und aktivieren Immunzellen – oft still, manchmal dramatisch.

Chronische Müdigkeit, Hautprobleme, Autoimmunerkrankungen oder sogar Depressionen können auf diese stillen Entzündungsprozesse zurückgehen.

Der Immun-Dialog zwischen Mensch und Mikrobe

Spannend ist, dass Bakterien nicht einfach „Freunde“ oder „Feinde“ sind. Es kommt auf ihre Umgebung an. Ein Beispiel: Helicobacter hepaticus kann Entzündungen auslösen – wenn die Immunbalance gestört ist. Andere Arten wie Bacteroides fragilis wiederum produzieren spezielle Zuckerstrukturen (Polysaccharid A), die regulatorische T-Zellen aktivieren und Entzündungen dämpfen.

Das bedeutet: Gesundheit entsteht nicht durch Keimfreiheit, sondern durch Kommunikation. Das Immunsystem braucht Signale, um Toleranz zu lernen – ähnlich wie ein Kind Grenzen nur durch Beziehung begreift.

Übertriebene Hygiene, ständige Desinfektion oder übermäßige Antibiotikagabe kappen diesen Lernprozess. Genau das beschreibt die bekannte Hygienehypothese: Zu sterile Umgebungen verhindern, dass das Immunsystem reifen kann. Die Folge: Zunahme von Allergien, Asthma, Autoimmunerkrankungen.

Probiotika, Präbiotika, Postbiotika – die drei Ebenen der Wiederherstellung

Wenn das Darmökosystem gestört ist, gilt es nicht, „Bakterien einzunehmen“, sondern die Ordnung wiederherzustellen.

Dabei helfen drei Bausteine:

- Probiotika – lebende Mikroorganismen (z. B. Lactobacillus, Bifidobacterium, E. coli Nissle 1917), die bestimmte Aufgaben übernehmen: Entzündungen dämpfen, Schleimhautbarrieren stärken, Immunantworten modulieren.

- Präbiotika – lösliche Ballaststoffe (z. B. Inulin, Pektin, resistente Stärke), die als Nahrung für diese nützlichen Keime dienen. Ohne sie können sich gute Bakterien nicht halten.

- Postbiotika – die Stoffwechselprodukte der Mikroben selbst: kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat, Propionat und Acetat. Sie sind wahre Multitalente – sie nähren die Schleimhautzellen, senken Entzündungsmediatoren und beeinflussen sogar den Zucker- und Fettstoffwechsel.

Das Ziel ist also nicht „mehr Bakterien“, sondern mehr Vielfalt und Kooperation.

Ernährung: die „Ökologie des Inneren“

Was wir essen, entscheidet darüber, welche Mikroben in uns leben dürfen. Faserarme, industriell verarbeitete Kost füttert vor allem die Fäulnisflora – also jene Mikroben, die aus Eiweiß und Zucker entzündungsfördernde Stoffe bilden. Eine darmfreundliche Ernährung dagegen schafft Vielfalt und Stabilität:

- Frische Pflanzenkost: Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Beeren – sie liefern lösliche Fasern.

- Fermentierte Lebensmittel: Sauerkraut, Kimchi, Kefir, Kombucha – sie bringen natürliche Mikroben ins Spiel.

- Bitterstoffe: regen Leber, Galle und Darmbewegung an (Löwenzahn, Artischocke, Chicorée).

- Weniger Zucker und Alkohol: sie stören die bakterielle Balance.

Im Grunde ist Ernährung nichts anderes als Milieutherapie: Wir gestalten die Lebensbedingungen unseres inneren Ökosystems.

Und deswegen stimmt auch der Spruch: Der Mensch schaufelt sich sein Grab mit Messer und Gabel.

Wenn Entzündung zur Dauerbelastung wird – Mikrobiom, Stress und Psyche

Das Mikrobiom kommuniziert nicht nur mit Immunzellen, sondern auch mit dem Nervensystem. Über den Vagusnerv gelangen Signale aus dem Darm direkt ins Gehirn. So entsteht die Darm-Hirn-Achse – die biologische Basis dessen, was wir intuitiv spüren: Wenn der Bauch unruhig ist, ist auch der Geist nicht klar.

Chronischer Stress verändert die Zusammensetzung der Darmflora messbar. Bestimmte Bakterien, die GABA oder Serotonin mitbilden, verschwinden; gleichzeitig nimmt die Durchlässigkeit der Schleimhaut zu. Das erklärt, warum Menschen in Dauerstress nicht nur „magenschwach“, sondern auch „reizbar“ werden – körperlich wie emotional.

Hier schließt sich der Kreis zur Ordnungstherapie: Heilung beginnt, wenn der Mensch wieder in Verbindung kommt – mit sich, mit der Natur, mit der Ruhe.

Wege zur „Wiederordnung“

Naturheilkundlich betrachtet, lässt sich das Mikrobiom über verschiedene Ebenen regulieren… Hier nur einige Ideen dazu:

- Mikrobiologische Therapie: Aufbaupräparate mit definierten Bakterienstämmen (z. B. E. coli Nissle, Lactobacillus casei, Bifidobacterium longum) in Kombination mit Schleimhautnährstoffen wie L-Glutamin und Zink.

- Fasten: Kurzzeitiges Heilfasten wirkt wie ein „Reset“ des Darmmilieus – Entzündungsmarker sinken, die Schleimhaut regeneriert sich, nützliche Keime gewinnen Raum zurück.

- Rizinusöl-Leberauflagen: fördern den Gallefluss, entlasten Lymphe und Leber und verbessern die Milieuordnung.

- Vitamin B12, D und Omega-3: stärken die Zellregeneration und reduzieren stille Entzündungen.

- Hydrotherapie und Akupunktur: harmonisieren vegetative Spannungen, was indirekt auch das Mikrobiom stabilisiert.

Wichtig ist die Reihenfolge: erst Entlastung, dann Aufbau, schließlich Stabilisierung.

Fazit

Der Mensch ist nicht Herr über seine Mikroben – er ist eher ein Teil davon. Und ich bin mir nicht immer sicher wer das Sagen hat…

Wenn wir versuchen, Keime zu vernichten, vernichten wir immer auch ein Stück unserer selbst. Die moderne Forschung bestätigt, was die Naturheilkunde seit jeher weiß: Gesundheit entsteht durch Milieuführung, nicht durch Keimfreiheit.

Wer die Bakterien in sich pflegt, stärkt seine eigene Lebenskraft. Wer sie verdrängt, verliert Ordnung, Schutz und Resonanz.

Heilung im 21. Jahrhundert bedeutet nicht mehr, den „Feind“ zu bekämpfen – sondern das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Das gilt für den Körper ebenso wie für den Planeten.

Denn das, was wir im Darm zerstören, zerstören wir auch im Boden. Und dort, wo Vielfalt wächst – ob in der Erde oder im Menschen –, entsteht Leben, Gesundheit und Ordnung.

MERKE: Die guten Bakterien halten die bösen in Schach – aber nur, wenn der Mensch ihnen den Raum dafür lässt.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Dieser Beitrag wurde im Jahr 2009 erstellt und letztmalig am 21.10.2025 komplett überarbeitet.

Beitragsbild: pixabay.com – Alicia_Harper