Der Aspekt der Entschlackung steht auch bei der F.X.Mayr-Kur im Vordergrund. Die Kur ist nach dem österreichischen Arzt Franz Xaver Mayr (1875 – 1965) benannt.

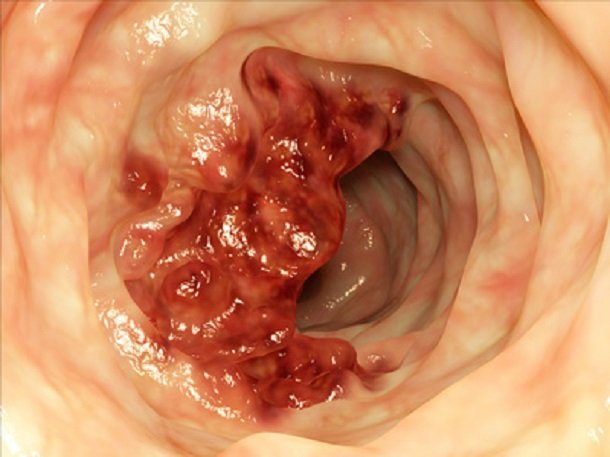

Als Kurarzt beobachtete er bei unzähligen seiner Patienten, dass die Therapie des „kranken Darms“, in den meisten Fällen eine Besserung der Gesundheit des Patienten und seiner Symptome und Beschwerden nach sich zieht.

Er entwickelte deshalb Methoden, um den Darm zu behandeln. Die Idee der Darmreinigung war geboren. Obligatorisch ist auch bei Mayr zum Beispiel die „Darmreinigung“ mit Bittersalz (Magnesiumsulfat).

Grundpfeiler des F.X. Mayr-Fastens sind deren Eckpfeiler: Schonung, Säuberung, Schulung des Darms und Substitution.

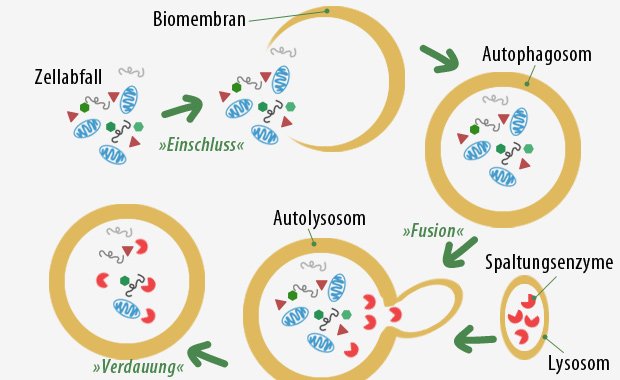

- Schonung: Eine durchgeführte Kur soll entlasten und die Verdauung regenerieren. Der Gedanke kommt dem des Heilfastens nahe, wo eine fast komplette Kalorienrestriktion dem Verdauungstrakt die Gelegenheit gibt, sich zu erholen und vielleicht notwendige Reparaturen durchzuführen.

- Säuberung: Hier geht es um eine durch die Maßnahme herbeigeführte Entschlackung und Entsäuerung des Verdauungstrakts. Die Säuberung wird dabei, wie bereits kurz angesprochen, durch eine regelmäßige Einnahme von Glaubersalz oder Bittersalz durchgeführt. Unterstützt wird der Säuberungsvorgang durch eine reichliche Flüssigkeitsaufnahme in Form von ungesüßten Tees und Mineralwasser. Einläufe (Colon-Hydro-Therapie) gehören ebenfalls zu den Säuberungsmaßnahmen.

- Schulung: Um den Effekt der Säuberungsmaßnahmen nachhaltig zu garantieren, müssen das Verdauungssystem und sein „Besitzer“ geschult werden, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Gründliches Kauen ist eine solche Maßnahme. Weitere Schulungsziele sind der Verzicht auf Ablenkung während des Essens. Eine weitere Veränderung ist die reichliche Flüssigkeitsaufnahme vor dem Essen, um ein schnelleres Sättigungsgefühl zu erreichen. Bauchmassagen bzw. Leberwickel aktivieren die Peristaltik des Darms und stärken die Funktionen der Leber und der Bauchspeicheldrüse. Blut- und Lymphfluss werden dadurch ebenfalls angeregt.

- Substitution: Dieser Punkt ist nicht unbedingt in der Originalversion von Mayr enthalten. Aber vielfach wird bei modernen Mayr-Kliniken dieser Punkt zusätzlich aufgenommen. Grund dafür ist die Erkenntnis, dass aus ernährungsphysiologischer Sicht die Mayr-Kur einseitig genug ist, um beim vielleicht schon vorbelasteten Patienten zu einem Vitamin- und Mineralstoffmangel zu führen. Und da aufgrund der „ganz normalen“ Ess- und Ernährungsgewohnheiten heutzutage, mit Fast-Food, Fertiggerichten und anderen „Leckereien“ der Nahrungsmittelindustrie, ein solcher Vitamin- und Mineralstoffmangel nicht selten ist, wird vor Beginn einer Mayr-Kur eine solche Substitution durchgeführt. Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Maßnahme ist weniger einem fehlerhaften Konzept von Mayr zuzuschreiben, sondern das unumgängliche Resultat aus der mangelhaften Qualität der gängigen Nahrungsmittel. Denn zu Mayrs Zeiten hatten die täglich konsumierten Lebensmittel deutlich höhere Konzentrationen an Vitaminen und Mineralstoffen zu bieten als heute.

Ein weiterer Aspekt der Substitution bezieht sich auf einen möglicherweise entgleisten Basen-Säure-Haushalt des Organismus. Um hier zu einer raschen Regulierung zu kommen, werden beim Patienten die geeigneten Basenpulver verabreicht.

Das Fasten im Rahmen der F.X. Mayr-Kur wird unterschiedlich streng gehandhabt und reicht vom Tee-Fasten über die berühmte „Milch-Semmel-Kur“ bis hin zu einer milden „Ableitungsdiät“. Mit einer Diät im herkömmlichen Sinn hat die F.X. Mayr-Kur aber nichts gemeinsam.

Die Besonderheit bei F.X. Mayr-Kur ist eher die besondere Kostform mit altbackenen Brötchen und Milch. Milch und Brötchen sind im Wechsel sehr intensiv und nacheinander zu kauen. Ansonsten gibt es Kräutertees und Mineralwasser. Dies soll zu einer allgemeinen Stärkung und Reinigung von Darm und Geist und somit des Körpers führen.

Probleme, die sich sowohl unter der Fastentherapie als auch unter der Mayr-Kur einstellen können, haben häufig ihre Ursache in einer Mineralstoffstörung und / oder Spurenelementstörung, die vor Behandlungsbeginn nicht ausgeglichen wurde (siehe Punkt 4: Substitution).

Es ist bei einem Heilverfahren, das so grundlegend in die Regulation des Körpers eingreift wie das Heilfasten, stets zu berücksichtigen, wie gesund und ausgeglichen der Fastenwillige vor dem Heilfasten ist.

Die Anhänger der Mayr-Kur sehen relativ wenige Kontraindikationen für ihr Verfahren. Sie empfehlen im Wesentlichen bei Multipler Sklerose, Tumoren, Hyperthyreose (krankhafte Überfunktion der Schilddrüse), Essstörungen wie Bulimie, Magersucht etc., Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und Schwangerschaft von einer Kur abzusehen.

Deswegen weise ich auch immer wieder auf den Punkt hin: wer darf nicht fasten?

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilfasten-Newsletter dazu an:

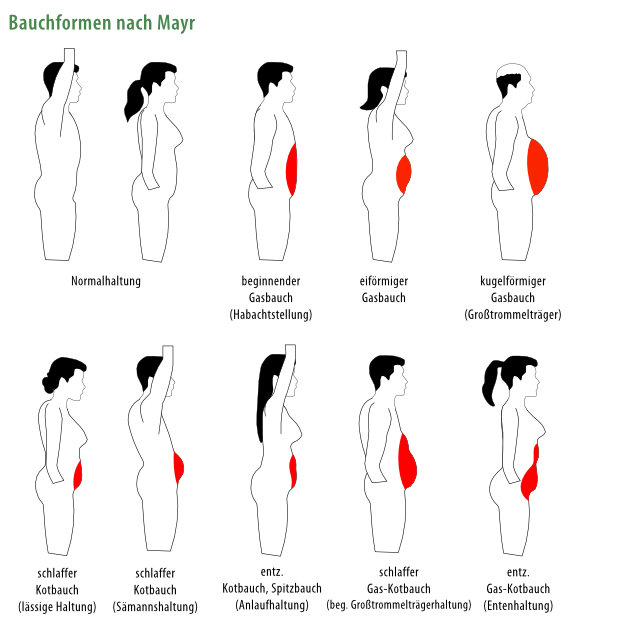

Eine wesentliche Erkenntnis von F.X. Mayr war die Einteilung der Patienten in verschiedene Köperkonstitutionstypen

Die Köperkonstitutionen stellen sich wie folgt dar:

Im Wesentlichen können wir folgende Haltungen unterscheiden:

- normale Haltung

- Anlaufhaltung

- Entenhaltung

- Lässige Haltung

- Habachthaltung

- Sämannshaltung

- Großtrommelträgerhaltung

F.X. Mayr erkannte, dass die Patienten verschiedene Körperhaltungen und damit einhergehend verschiedenartige Bauchbeschwerden aufwiesen.

Seiner Ansicht nach entstehen diese „Vorwölbungen“ des Bauches zumeist als Folge von Gärungs- und Fäulnisprozessen im Darm, wobei dabei entstehende blähende Gase auch zu einer Zwerchfellverschiebung nach oben und somit zu einer Einengung des Brustraumes führen können.

Der Körper versucht dies durch eine Kippung im Lendenwirbelbereich auszugleichen, um die Größe des Brustraumes beizubehalten, sodass die Atmung nicht behindert wird. Aufgrund dieser „Verschiebung“ resultieren deshalb viele chronische Wirbelsäulenbeschwerden, die ihre eigentliche Ursache in einer gestörten Verdauung mit Blähungen und bestimmten „Stauungszuständen“ im Bauchraum haben.

Diese Sichtweise ist für mich völlig einleuchtend und nachvollziehbar. Für mich ist es das wesentliche Verdienst von F.X. Mayr, dass er diese Typisierung so dargestellt hat.

Aufbauend auf diesen Überlegungen entwickelte er die F.X. Mayr-Kur.

Und so könnte ein Heilfasten nach F.X. Mayr aussehen

- Nach dem Aufstehen wird zuerst 1/4 Liter Wasser getrunken, in dem ein Teelöffel Bittersalz aufgelöst wurde.

- Dann wird bis zum Frühstück und ggfs. bis zur Medikamenteneinnahme eine halbe Stunde gewartet.

- Dann kommt das altbackene Brötchen, das in mehrere Scheiben geschnitten wird.

- Man beißt ein Stückchen ab und kaut es so lange, bis das Brötchen flüssig ist und süß schmeckt — etwa 40 – bis 50 – mal.

- Nun nimmt man einen Löffel Milch dazu und durchmischt das Ganze sorgfältig im Mund.

- Erst jetzt wird geschluckt. Alternativ kann pflanzliche Milch verabreicht werden (Mandel-, Reis-, Soja-, Hafermilch etc.)

- Sobald man ein leichtes Sättigungsgefühl spürt, hört man auf zu essen.

- Die Mittagsmahlzeit, die Sie vier bis fünf Stunden später zu sich nehmen sollten, sieht genauso aus.

- Essen Sie aber nur, wenn Sie wirklich Hunger haben.

- Das Abendessen steht wieder nach vier bis fünf Stunden an. Zur Abwechslung dürfen Sie sich statt der Milch nun Tee mit etwas Honig und einem Teelöffel Zitrone genehmigen.

- Auch der Tee darf nur gelöffelt werden.

- Zwischen den drei „Mahlzeiten“ ist es wichtig, dass Sie viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Trinken Sie täglich zwei bis drei Liter stilles Mineralwasser und ungesüßten Kräutertee.

Darmgesunde Ernährung nach F.X. Mayr: So geht’s

- Meiden Sie Frittiertes und Paniertes. Verwenden Sie nur wenig Fett, vor allem mit Schweinefett. Nehmen Sie stattdessen native, ungehärtete pflanzliche Fette. Gemüse sollte nur kurz angedämpft werden.

- Verzichten Sie möglichst auf Süßigkeiten. Sie schaden den Zähnen, enthalten kaum Vitamine und machen den Darm träge. Ersetzen Sie Zucker durch Honig (auch sparsam zu verwenden).

- Essen Sie nur dann, wenn Sie auch Hunger haben, und nehmen Sie sich Zeit dafür. Essen Sie nicht, wenn Sie müde oder gestresst sind. Ruhen Sie sich vor dem Essen kurz aus.

- Bereiten Sie die Mahlzeiten möglichst frisch zu und vermeiden Sie Speisen aufzuwärmen. Ihre Mahlzeiten sollten aus möglichst vielen natürlichen Komponenten bestehen.

- Kauen Sie gründlich, und vermischen die Nahrung gut mit Speichel vor dem Schlucken. Eine Mayr-Regel besagt Folgendes: „Was nach 50-maligem Kauen nicht immer besser schmeckt, ist keine gesunde Nahrung!”

Fazit

Die F.X. Mayr-Kur hat Ihre Vorteile. Aus bestimmten Gründen empfehle ich das Fasten nach F.X. Mayr allerdings NICHT. Um maximale gesundheitliche Effekte zu erzielen, empfehle ich eine gesundheitsorientierte Heilfasten-Variante wie ich diese hier beschrieben habe. Klicken Sie HIER für mehr Informationen.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:

Kleine Anmerkung: Die Sache mit den „5 Wundermitteln“ ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…

Beitragsbild: fotolia.com – Henry Schmitt

Dieser Beitrag wurde am 27.11.2012 erstellt und letztmalig am 13.2.2025 aktualisiert.