Fastenbrechen – Nachfasten – Aufbautage nach den Vollfastentagen

Beim Fastenbrechen und während der Aufbautage nach dem Fasten werden die meisten Fehler gemacht. Das Fasten selbst ist relativ leicht. Man hört einfach auf zu essen oder isst weniger als üblich, und schon befindet man sich in einer Fastenphase. Nach erfolgter Fastenkur beginnt dann wieder der „normale Essalltag“. Diese Übergangsphase vom Fasten hin zu einer normalen, umfassenderen Ernährung nennt man Fastenbrechen.

Ohne es zu wissen (beziehungsweise sich darüber im Klaren zu sein), fastet so gesehen jeder von uns – und zwar jeden Tag. Denn kaum jemand wird während des Schlafens auch noch in der Lage sein, Nahrung zu sich zu nehmen. Also fasten wir Nacht für Nacht für die Dauer des Schlafs, also um die 8 Stunden.

Dass es sich hier nicht um Haarspaltereien handelt, kann man der englischen Sprache entnehmen: Denn die enthält das Wort „breakfast“, Frühstück, und bezieht sich damit auf das Ende des Fastens, dem Fastenbrechen. Für die Engländer ist das Frühstück das Fastenbrechen nach der nächtlichen Fastenphase.

Auch wenn man glaubt, dass Fasten leicht sei, treten immer wieder die bekannten Probleme mit dem „Durchhalten auf“. Viele beugen sich dem Hunger und geben auf.

Diejenigen, die die kritische Phase meistern, werden mit einer Reihe von positiven Ergebnissen belohnt. Der Gewichtsverlust ist dabei aus meiner Sicht übrigens völlig zweitrangig. Mehr dazu auch in meinem Beitrag: Ist Fasten zum Abnehmen geeignet?

Das Break-Fast

Nichtsdestotrotz ist Fasten kein Dauerzustand. Denn auch hier ist ein Zuviel schädlich.

Egal ob reines Wasserfasten oder ein modifiziertes Fasten: Jede Fastenvariante muss einmal beendet werden, will man nicht verhungern. Hier muss ich allerdings erwähnen, dass es Anhänger der sog. „Lichtnahrung“ gibt. In meinem Beitrag „70 Jahre ohne Essen und Trinken“ frage ich: „Kann das sein?“

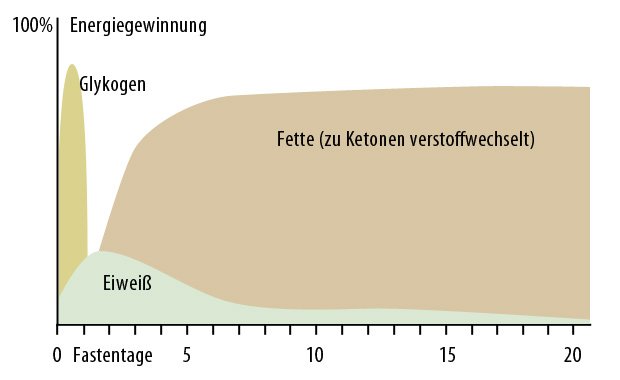

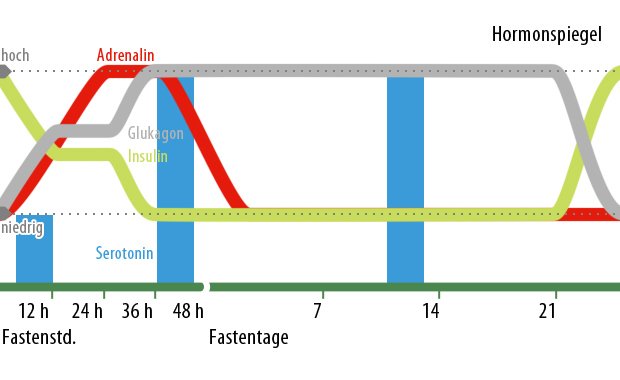

Während beim modifizierten Fasten eher gemäßigte Auswirkungen auf den Stoffwechsel zu erwarten sind, ist ein mehrwöchiges Dauerfasten mit metabolischen Veränderungen verbunden. Der Hungerzustand schaltet den Organismus nach einigen Tagen um auf eine Art „Notprogramm“, an das er sich im Laufe des Fastens gewöhnt.

Umgekehrt wäre es ein grundlegender Fehler, das Fasten mit einem „Gelage“ zu beenden. Der Stoffwechsel würde nicht nur unnötig belastet, sondern der Magen-Darm-Trakt sähe sich vor einer (noch) unlösbaren Aufgabe, Unmengen an Nahrung zu verarbeiten.

Wenn Fasten schwierig ist aufgrund des ungewohnten Hungergefühls, dann sind das Fastenbrechen und die darauf folgenden Aufbautage noch schwieriger. Denn wieder essen dürfen, aber nur schrittchenweise, behutsam und langsam, das ist oft eine größere Herausforderung als wochenlang nur ganz wenig oder gar nichts zu essen. George Bernard Shaw soll einmal gesagt haben: „Jeder Dumme kann Fasten, aber nur ein Weiser kann das Fasten richtig abbrechen.“

Um aber als „Weiser“ mit dem Fasten aufzuhören, bedarf es einer mentalen Qualität, die sich entschlossen hat, mit den alten Fehlern in Lebens- und Ernährungsweisen aufzuräumen. Denn es bringt nichts, die alten Fehler zu wiederholen. Somit ist das Fastenbrechen nicht nur das zeitliche Ende des Fastens, sondern muss als Neubeginn einer besseren Lebensweise angesehen werden. Das Fastenbrechen kann auch als eine „Nachbehandlungszeit“ angesehen werden, die den Behandlungserfolg des Fastens unter normalen Ernährungsbedingungen aufrecht erhalten soll.

Dies ist auch die Zeit, in der neue Verhaltens- und Essgewohnheiten „eintrainiert“ werden können. Damit würde mit dem Fasten nicht nur das Gewicht abnehmen, sondern der Verstand zunehmen.

Fastenbrechen und mentale Voraussetzungen

Das Fasten wird in der Regel in einem ruhigen Rahmen durchgeführt. Gleiches sollte damit auch für das Fastenbrechen und die Aufbautage gelten.

Stress würde hier nur von einer erfolgreichen Einarbeitungszeit in neue Verhaltensformen ablenken und den Erfolg des Fastens gesamt in Frage stellen. Damit würde es sich anbieten, dass das Fastenbrechen und die Aufbautage am Ort des Fastens durchgeführt werden. Da ein erfolgreiches Fasten in der Regel ein Wohlgefühl auslöst, bei dem sich der Fastende erleichtert und fit fühlt, sollte dieses Wohlgefühl mit ein Motivator sein, diesen Zustand auch nach dem Fasten noch beizubehalten. Ein langsamer Aufbau hin zu einer Vollwert-Ernährung während der Aufbauzeit hilft bei diesem Vorhaben.

Wurde das Fasten aus gesundheitlichen Gründen durchgeführt und zeigte sich danach eine Verbesserung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit, dann sollte dem Betroffenen klar geworden sein, in welchem Zusammenhang seine Erkrankung und die Ernährung stehen. Die Aufbauzeit dient bei diesen Patienten zur Umstellung der Ernährung auf eine Kost, die den Besonderheiten der jeweiligen Erkrankung gerecht wird. Begleitende Veranstaltungen, wie Schulungen, Beratung, Treffen mit Betroffenen usw. runden die mentale Vorbereitung auf die Zeit danach ab.

Aber so, wie das Fasten nicht einfach ein Weglassen von Essen ist, sondern es unterschiedliche Fastenvarianten gibt, die bei verschiedenen gesundheitlichen Zuständen zum Einsatz kommen, so ist auch die Aufbauphase keine stereotype Veranstaltung.

Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, emotionaler Zustand usw. sollten hier berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen für das Funktionieren des Stoffwechsels sind geschlechts-, alters- und konstitutionsbedingt.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilfasten-Newsletter dazu an:

Wenn der Stoffwechsel den Stoff wechselt

Während des Fastens kommt es zu einer deutlichen Verlangsamung des Stoffwechsels und zu einem (fast) Aussetzen der Verdauung.

Diese stellen körpereigene Schutzmechanismen dar, um unnötige Energieverluste, wie sie durch eine kontinuierliche Verdauung und einen normalen Stoffwechsel verursacht würden, zu vermeiden.

In der Aufbauphase muss also das Verdauungssystem langsam aber sicher wieder an alte Verhältnisse eingewöhnt werden. Das Gleiche gilt auch für den Stoffwechsel. Es erfolgt ein Wechsel von innerer Ernährung, wo der Stoffwechsel vornehmlich auf körpereigene Reserven zurückgreifen muss, hin zu einer äußeren Ernährung, die auf einer normalen Nahrungszufuhr und -aufnahme beruht.

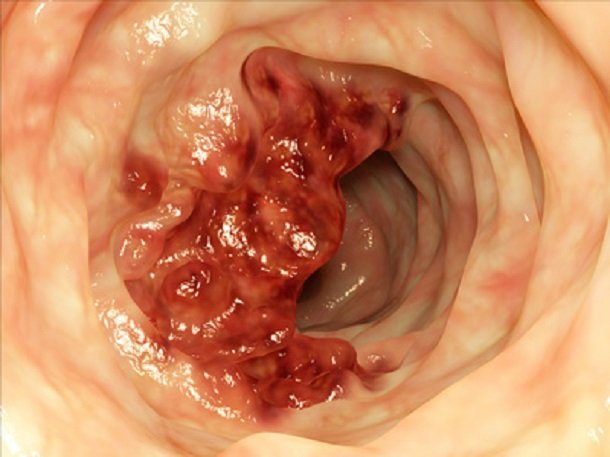

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Resorption, die unter Fastenbedingungen signifikant eingeschränkt worden war. Dementsprechend zeigen sich auch Veränderungen im Gastrointestinaltrakt und seinen Schleimhäuten, die eher „trocken“ sind im Vergleich zu normalen Bedingungen. Auch hier muss der Wechsel hin zu einer normalen Resorption langsam vollzogen werden.

Als Minimalzeit für dieses Zurückschalten sollte man 2-4 Tage veranschlagen – je nachdem wie lange die Vollfastentage gedauert haben. Als Faustregel gilt, dass die Aufbauzeit ca. 30 Prozent der Länge der vorausgegangenen Fastenzeit ausmachen soll. Also bei einem 4-wöchigen Fasten sollte die Aufbauzeit 28/100*30= 8,5 Tage dauern.

Wenn Trinken beim Fasten mit das Wichtigste war, dann bleibt es während der Aufbauzeit genauso wichtig. In meiner Heilfasten Anleitung gebe ich genauere Empfehlungen zum Trinken während des Fastens. Die üblichen Empfehlungen variieren ja sehr stark zwischen zwei und bis zu fünf Litern. Fünf Liter? Für eine Dame von 50 Kilo Körpergewicht, die bisher nur einen Liter am Tag getrunken hat? Solche Pauschalempfehlungen (die ich in verschiedenen Ratgebern, Artikeln und Tipps lese), halte ich schon für fragwürdig.

Klar: Trinken ist wichtig. Hier erfolgt nämlich die Durchfeuchtung der Schleimhäute des Gastrointestinaltrakts als optimale Vorbereitung auf eine physiologisch normale Verdauung und Resorption von Nährstoffen. Während des Fastens kommt es zwar nicht zu einem „Zusammenbruch“ der Sekretionsleistung von Magen, Pankreas und Darm. Aber der Gastrointestinaltrakt arbeitet nur so viel, wie er gerade muss, also auf einem Basislevel. Bei erneuter Nahrungsaufnahme ist der „Urlaub“ für den Gastrointestinaltrakt vorbei und er muss sich auch sekretorisch auf die neue, alte Situation entsprechend einstellen. Und die vermehrte Schleim- und Verdauungssaftsekretion benötigt auch ein deutliches Mehr an Flüssigkeit.

Ein weiterer Anteil der aufgenommenen Flüssigkeit spielt eine Rolle bei der Stuhlproduktion und der Konsistenz des Stuhls. Ohne eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr besteht die Gefahr einer Verstopfung oder zumindest eines harten und schmerzhaften Stuhlgangs. Solche Episoden kreieren bei den Betroffenen natürlich beim nächsten Mal, wenn es um die Frage geht: „Fasten oder nicht?“, schlechte Erinnerungen ans Fasten bzw. an dessen Folgen und sie werden wenig Motivation zeigen. Der erste Stuhlgang sollte sich um den 3. oder 4. Nachfastentag einstellen.

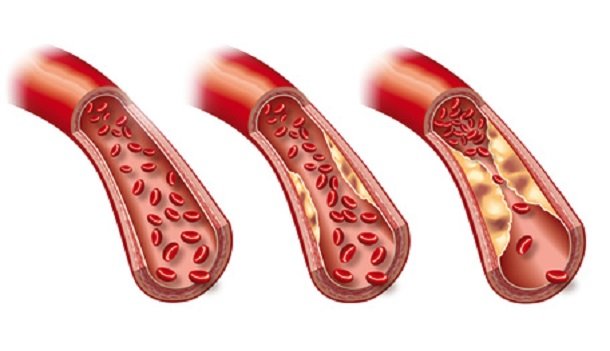

Auch der Kreislauf will in der Aufbauzeit bedacht werden. Denn wenn die Verdauung langsam und sicher wieder einsetzt, dann werden gleich 20 Prozent des gesamten Bluts in das Verdauungssystem „abkommandiert“. Diese signifikante Veränderung der Blutverteilung bewirkt auch eine Veränderung des Druckgefüges in den Blutgefäßen. Dies geht einher mit einem Absinken der körperlichen Leistungsfähigkeit, die sich zumeist aber nur zu Beginn der Aufbauzeit bemerkbar macht. Die Umverteilung des Bluts und die damit einhergehenden Druckveränderungen veranlassen den Körper, zusätzliche Wasserreserven einzulagern, ca. 500 bis 800 Milliliter.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, auf Salz und Salziges zu verzichten.

Denn eine Salzzufuhr erhöht tendenziell die Wassereinlagerungen, da Salz Wasser bindet. Dies ist für einen „unterwässerten“ Organismus eines Fastenden kontraproduktiv, da das durch das Salz gebundene Wasser nicht mehr für die physiologischen Funktionen und das „Einwässern“ der Schleimhäute und Sekretproduktion zur Verfügung steht. Als Folge davon wird er Betroffene sich „aufgeblasen“ und schwerfällig vorkommen. Und damit wäre im wahrsten Sinne des Wortes der Fastenerfolg „versalzen“.

Die neue Esskultur danach

Aufbauzeit ist eine Zeit des Aufbaus einer neuen Esskultur bzw. -gewohnheiten. Es ist selbstverständlich, dass der Fastende nicht nur den Akt des Nicht-Essens durchführen sollte, sondern auch seine Essgewohnheiten analysieren sollte. Die Aufbauphase ist die richtige Zeit, sich über frühere falsche Gewohnheiten bewusst zu werden und Strategien und Ziele zu entwickeln, diese Fehler abzustellen.

Wie das Wort „Mahlzeit“ schon besagt, sollen die Nahrungsmittel „gemahlen“ werden, und zwar mit den Mahlzähnen. Das bedeutet einfach, dass man gründlich kauen sollte, bevor der Bissen verschluckt wird. Wer sich angewöhnt hat, die Mahlzeiten zu verschlingen, findet jetzt in der Aufbauphase die Zeit und Gelegenheit, ein konzentriertes, langsames und genussvolles Essen sich anzutrainieren.

Denn diese Form des Essens ist nicht als selbstverständlich anzusehen. In einer stressvollen Arbeitswelt, wo das Essen nur der Kalorienzufuhr dient und als Hungertöter gehandelt wird, kommt es auf solche Qualitäten kaum an. Hier wird das Essen im schnellen Rhythmus des Arbeitens eingenommen, denn Zeit ist Geld und Zeit fürs langsame und genussvolle Essen wäre somit Zeitverschwendung.

Dabei beginnt die Verdauung nicht erst im Magen. Sie beginnt eigentlich schon im Kochtopf. Die physiologische Verdauung beginnt im Mund, denn neben der Zerkleinerung der Nahrung wird diese durch den Speichel verdünnt und mit Enzymen schon aufgeschlossen, besonders die in den Nahrungsmitteln enthaltenen Kohlenhydrate.

Bleibt diese Einspeichelung und enzymatische Aufschließung im Mund aus, aufgrund von zu schnellem Essen, dann wird die eingenommene Nahrung weniger gut aufgeschlossen und geht verloren. Es ist auch zu erwarten, dass diese Nahrungs“brocken“ im Darm als Nahrung für Mikroorganismen dienen, deren Anreicherung zu Verstopfung, Durchfall, Völlegefühl, Blähungen und anderen Darmproblemen führen kann.

Ein weiterer Vorteil des Fastens ist die bessere Unterscheidbarkeit von Hunger und Appetit. Durch das Fasten erfolgt eine fast komplette Leerung von Magen und Darm. Dadurch ist auch das Hungergefühl verschwunden bzw. zumindest stark eingeschränkt. Normalerweise ist der Hunger ein physiologisches Signal für das Bedürfnis des Organismus nach Energiezufuhr. Durch das Fasten wird es für den Betroffenen leichter zwischen einem echten Hungergefühl und reinem Appetit zu unterscheiden. Während der Hunger ein echtes physiologisches Bedürfnis ist, ist der Appetit oft auf psychologischen Faktoren begründet.

Wenn jemand sagt:“ Ich habe Appetit auf dieses oder jenes“, dann meint er damit, dass er keinen richtigen Hunger hat, dennoch etwas essen will, um ein psychologisches Bedürfnis zu befriedigen. Dieser Mechanismus bildet dann die Grundlage für eine physiologisch unangebrachte Nahrungsaufnahme mit den entsprechenden Folgen: der Körper verpackt die aufgenommenen Kalorien in Fettpolster und der Betroffene nimmt zu. Da aber diese psychologischen Faktoren nicht einfach abzuschalten sind, sondern sich oft als sehr zählebig zeigen, ist die Aufbauphase besonders geeignet, diese Probleme gezielt anzugehen und eine Disziplin zu entwickeln, um die alten Gewohnheiten nicht wieder aufleben zu lassen.

Ein weiterer Punkt ist das Sättigungsgefühl. Auch hier sollte der Betroffene sich üben in der Disziplin, sich nicht vollkommen satt zu essen, also ein vollkommenes Sättigungsgefühl zu erreichen. Diese Fähigkeit, zum richtigen Zeitpunkt mit dem Essen aufhören zu können, schützt den Fastenden vor einer unphysiologisch großen Nahrungsaufnahme, die jenseits des Sättigungsgefühls selten kontrollierbar ist. Gleichzeitig, wenn die Quantität in den Hintergrund tritt, tritt die Qualität der Speisen in den Vordergrund.

Denn Genuss steht in keiner Relation zur Menge des Essens. Man wird das Essen zu diesem Zeitpunkt wesentlich intensiver erfahren in Geschmack, Geruch und im Aussehen. Man wird auch besser in der Lage sein, die Reaktionen des Körpers auf die eingenommenen Mahlzeiten zu fühlen und die Körpersignale zu verstehen. Hier kann der Fastende Unverträglichkeiten besonders gut identifizieren und durch verträglichere Nahrungsmittel ersetzen. Auch Allergietests (Allergie-Bluttest, Allergie Hauttest) scheinen in dieser Phase besser anzusprechen als zu anderen Zeiten.

Viele Vorgänge in der Natur sind auf Zyklen aufgebaut. Diese Zyklen erfolgen in einem mehr oder weniger festgelegtem Rhythmus. Gleiches gilt auch für die Nahrungsaufnahme, Verdauung und Ausscheidung. Sie erfolgen oft zu bestimmten Zeiten. Frühstück, Mittagessen und Abendessen sind Teil dieses Nahrungsaufnahmezyklus, der, wenn er in diesem Rhythmus beibehalten wird, keinen Raum gibt für zusätzliche, belastende Kalorienzufuhren, die das rhythmische Gefüge des Organismus beeinträchtigen.

Daher sollte es auch das Ziel des Trainings in der Aufbauphase sein, diesen Zyklus zu etablieren und dessen Rhythmus für den Alltag danach zu trainieren. Ob es dabei bei dieser Dreiteilung in Frühstück, Mittagessen und Abendessen bleibt, sei dahin gestellt. In einigen Fällen ist es sinnvoller, auf 5 oder 6 Mahlzeiten zurückzugreifen, die dafür aber in der Kalorienzufuhr reduziert sein sollten.

Aber nicht nur das Wie-oft ist wichtig, sondern auch das Was verdient Beachtung. So ist eine leichte Kost besonders in den Abendstunden angebracht. Obst, Gemüse aus organischem Anbau sind industriell gefertigter Nahrung vorzuziehen, da letztere kaum noch Nährstoffe enthalten, dafür umso mehr Geschmacksverstärker, Unmengen an Zucker, „naturidentische“ Aromen und andere Chemikalien.

Welchen Stellenwert das Essen für den Einzelnen hat, sollte Thema einer Aufarbeitung während des Fastens und der Aufbauphase sein. Denn, wie zuvor schon kurz angedeutet, wenn Essen die Funktion einer Ersatzbefriedigung einnimmt, um Frustrationen, Ärger, Stress, Langeweile, Konflikte usw. bewältigen zu können, dann werden die natürlichen Regulationsmechanismen, wie Hunger- und Sättigungsgefühl verschüttet und es steht einer ungehemmten Kalorienzufuhr kaum noch etwas im Wege.

Während des Fastens können diese Verbindungen reflektiert werden und Gedanken zum Essen bezüglich Qualität, Quantität, Genuss, Ersatzbefriedigung, Werte, kulturellem Gut etc. thematisiert werden. Gleichzeitig ist es wichtig, die Alternativen zum Essen als Ersatzbefriedigung aufzuzeigen, um dem Betroffenen einen neuen Weg zu zeigen.

Auch dies kann in der Aufbauphase geleistet werden, wenn dem Fastenden entsprechende Programme angeboten werden, wie Entspannungsübungen, Yoga, Chi-Gong, Tai-Chi, Handarbeiten, Musik oder andere Betätigungen, die für den Betroffenen Entspannungscharakter haben.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilfasten-Newsletter dazu an:

Praktisches Fastenbrechen und Aufbauen

Für ansonst gesunde Fastende ist eine ovo-lactovegatible leichte Vollwertkost zu empfehlen. Hier werden alle die Nahrungsmittel aussondiert, die Unverträglichkeiten bedingen, wie z.B. Hülsenfrüchte, Kohl etc. Auch sollte auf die Zubereitungsart geachtet werden. Scharfes Braten, Panieren und ein Zuviel an Frischkost sind zu vermeiden. Für den Aufbau sind Vitamine und Mineralstoffe wichtig. Das Gleiche gilt auch für mehrfach ungesättigte Fettsäuren und bioaktive Stoffe.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Ballaststoffe. Die Kost in der Aufbauphase sollte reich an Ballaststoffen sein. Denn Ballaststoffe sorgen für einen zusätzlichen Füllungszustand im Magen-Darm-Trakt und tragen so zur Sättigung bei. Auch hier ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von entscheidender Bedeutung. Vollkorngetreide, Frischkost, Salate, Obst sind z.B. reich an Ballaststoffen. Frischkost sollte in der Aufbauphase besonders gut gekaut werden, da es sonst zu Unverträglichkeiten kommen kann. Um die Verdauung zusätzlich anzuregen, kann man auch auf eingeweichtes Trockenobst zurückgreifen oder fettarmen Joghurt, Buttermilch und salzarmen Sauerkrautsaft.

Es versteht sich, dass der Fastende nicht sofort mit einer Kost in Form einer „Kalorienbombe“ beginnen kann. Vielmehr ist es ratsam, klein anzufangen und sich langsam und sicher an die „Erhaltungsdosis“ heranzutasten. Denn die fast lahmgelegte Resorption und Stoffwechsel müssen sich auch erst einmal an die neue Situation gewöhnen. Die Besaftung des gesamten Verdauungstraktes ist weitgehend eingestellt worden und muß jetzt langsam wieder hochgefahren werden.

War vielleicht die wichtigste Erkenntnisse während der Fastentage: “Ich kann auch ohne Essen leben”, so kommt während der Aufbautage die Erkenntnis: “Ich brauche viel weniger Nahrung als zuvor und alles schmeckt intensiver”.

Grundregeln für die Aufbautage und das Fastenbrechen:

“Wir sind nicht nur das, was wir essen, sondern vor allem das, was wir verdauen…”; denn: die Verdauung beginnt im Mund.

Je gründlicher gekaut wird, desto weniger Arbeitet müssen Magen und Darm leisten. Zum hastigen und schnellen Essen gehört somit das “Hinunterschlingen eines Happens” in wenigen Minuten, Essen während des Autofahrens, am Arbeitsplatz, während des Telefonierens. Auch die so beliebt gewordenen “Arbeitsessen” sind eigentlich Streß. Während der Nahrungsaufnahme sollten Sie sich entspannen und gründlich kauen.

Weitere weit verbreitete Unsitten sind Essen am (sehr) späten Abend oder sogar in der Nacht, zu Zeiten in denen der Körper sich eigentlich auf Ruhe und Schlaf einstellt.

In meiner Heilfasten-Anleitung erkläre ich genau, wie das Fastenbrechen und die Aufbautage gestaltet werden sollten und welche drei Regeln Sie unbedingt dabei beachten sollten. Mehr zu Heilfasten-Anleitung lesen Sie hier.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Heilfasten-Newsletter dazu an: